11:34 «…и в память обо мне, Айвазовском, завещаю (Галерею) городу Феодосии, моему родному городу…» |

«…и в память обо мне, Айвазовском, завещаю (Галерею) городу Феодосии, моему родному городу…»К 145-летию открытия картинной галереи И. К. Айвазовского (29 июля 1880)

На протяжении всей жизни Иван Константинович Айвазовский жертвовал свои сбережения на развитие Феодосии. На средства художника был построен музей древностей, он состоял попечителем местных учебных заведений, помогал учащимся и учителям. Пользуясь влиянием в Морском министерстве, Айвазовский оказал большое содействие в постройке торгового порта и в проведении в Феодосию водопровода и железной дороги. В своей мастерской он занимался воспитанием молодых талантов.

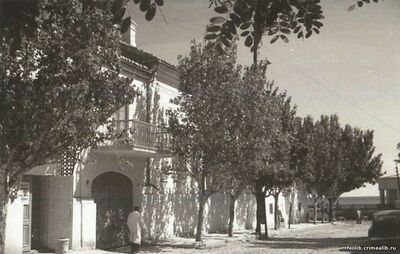

В 1845 году Айвазовский купил участок земли на берегу моря на окраине Феодосии и в первой половине 1846-го начал строительство дома по собственному проекту. «Не верим намерениям художника, но, как бы то ни было, он строится в Феодосии», - писал один из журналистов тех лет. «Хорошенькая вилла по его собственному рисунку возникает в этом прекрасном по местоположению городке. Айвазовский надеется переселиться туда на постоянное жительство, завести обширную мастерскую, которая в то же время послужила бы и школой живописи для того края».

В 1846 году Иван Константинович организовал в Феодосии первую выставку своих картин. На афише, подробно извещавшей об этом событии, были написаны знаменательные слова: "Выставка открыта для всех сословий". Это было в ту пору, когда выставки устраивались только в одной Петербургской Академии художеств. Во всей России тогда не было ни одного доступного для народа музея. В 1847 году художник закончил строительство своего дома. В то время должность городского архитектора исполнял итальянец Сантино Бекарио. Не исключено, что при проектировании и строительстве здания Айвазовский мог советоваться с ним.

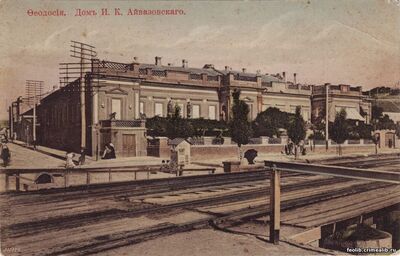

Ɵеодосiя. Домъ И. К. Айвазовскаго. Открытка. Начало XX века. Издано товариществом «Лаврецкий и Ковчанлы», Феодосия. Источник: https://disk.yandex.ru/a/F8mK0gEQ3ZPsEX В середине ХIХ века дом художника поражал феодосийцев размерами, функционально ориентированными архитектурными формами, импозантностью интерьеров парадных гостиных, предназначенных для приемов, и внушительностью главного южного фасада в стиле неоренессанс. На его террасах стояли мраморные и керамические скульптуры, привезенные из Италии. В простенках между окнами на консолях были размещены керамические статуи, символизирующие четыре вида искусства, в нишах - мраморные скульптуры Венеры и Аполлона. По аттику были установлены слепки с античных оригиналов Венеры Милосской, Геры, Геркулеса. Перед парадным входом в дом, на ограждении террасы, - два керамических грифона. На одной из террас был сооружен фонтан, напоминавший бахчисарайский «фонтан слез» (был разрушен во время гитлеровской оккупации Феодосии).

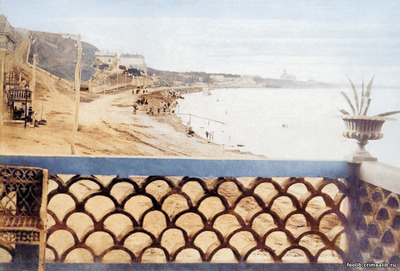

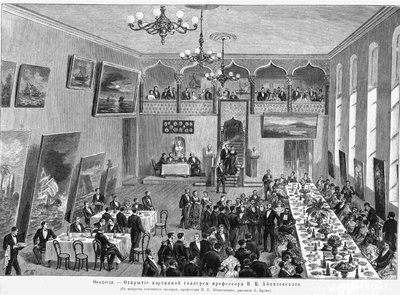

1880-1890 гг. Вид с балкона дома Айвазовских. Через 35 лет Айвазовский пристроил к зданию большой зал специально для показа феодосийцам своих картин перед отправкой их на выставки в другие города России и за границу. Торжественное открытие картинной галереи было приурочено ко дню рождения Ивана Константиновича - 17 июля (по новому стилю эта дата приходится на 29 июля) 1880 года. Именно в Феодосии открылась первая в России периферийная публичная картинная галерея. В это время в Российской империи были доступны для посещения только два художественных музея — Эрмитаж в Петербурге и Румянцевский музей в Москве. И Третьяковская галерея, и Русский музей были открыты для народа на десяток лет позднее. В выставочном зале были размещены 23 картины. А также копии античных скульптур и бюсты Пушкина и Глинки — любимого поэта и любимого композитора Айвазовского. Балконы галереи украшали модели прославленных кораблей русского военно-морского флота и чучела морских птиц. К. О. Брож (с наброска И.К. Айвазовского). Открытие картинной галереи в Феодосии

Торжество это не может иметь характера только Вашего домашнего празднества, так как произведения Вашей художественной кисти — достояние всей Европы и особенная гордость нашего города, колыбели Вашего таланта. При жизни Айвазовского картины в галерее постоянно менялись. Здесь выставлялись последние из написанных им полотен. Затем они уезжали на выставки в Петербург, Москву, за границу, часто их там покупали состоятельные любители живописи. А на стенах галереи вместо них появлялись новые, так сказать, самые свежие работы мастера.

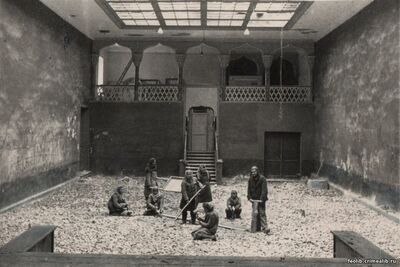

Выставочный зал картинной галереи И. К. Айвазовского. 1900 - 1915. Источник: https://feodosia.net/media/filer_public/e0/f8/e0f8fef0-66da-4fb9-9117-967d9ac9490b/kartinnaia_galereia_aivazovskogo_0_da96b_3f0c99c8_orig.jpg Выставочный зал выглядел празднично. На его стенах висели большие картины, работы малых размеров были установлены на мольбертах. На темном фоне стен выделялись белые мраморные статуи – копии с античных скульптур.

Интерьер галереи И.К. Айвазовского в Феодосии. Фотография 1880–1890-е. Источник: https://tretyakovgallerymagazine.ru/articles/4-2016-53/velikii-marinist-i-tsarskaya-semya?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera Выставочный зал и тогда соединялся переходом-балконом с мастерской художника. И.K. Айвазовский работал легко и увлеченно, он мог воплощать свои замыслы с поразительной свободой. Особенно поражало современников то, как художник создавал небольшие картины, импровизируя, без предварительных натурных подготовительных рисунков. Литератор Василий Кривенко, гостивший у художника, так описал свои впечатления:

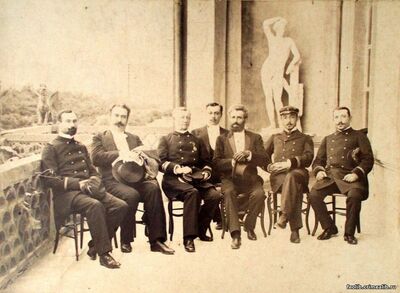

1898. Фотограф: Х. Б. Бабаев. Источник: https://www.tg-m.ru/articles/1-2017-54/dom-aivazovskogo-i-ego-gosti Дом И. К. Айвазовского был открытым для друзей. В нем бывали и гостили многие выдающиеся деятели культуры того времени, художники, музыканты и артисты. Сцена в выставочном зале – это первые публичные подмостки Феодосии. Здесь выступали А. Рубинштейн, Г. Венявский, играли актеры Малого театра К. Варламов, К. Сазонов и другие выдающиеся мастера искусства того времени.

Гостем Айвазовского в 1875 году был П. М. Третьяков. Их связывали добрые и уважительные отношения, о чем свидетельствует переписка, быть может, не столь интенсивная, но продолжавшаяся в течение четырех десятилетий. Московский собиратель вдумчиво отбирал для своей галереи лучшие произведения великого мариниста. А. С. Суворин (1834-1912), журналист, издатель, владелец одной из крупнейших издательских фирм России построил дачу в Феодосии, был дружен с Айвазовским и был частым гостем в его доме. Больше всего посетителей в галерее было летом и осенью, когда в феодосийский порт заходили пассажирские пароходы. Мастерская Айвазовского находилась прямо за стеной галереи, и он нередко выходил к посетителям, разговаривал с ними. Входных билетов не существовало, не было и зафиксированной платы за посещение. Но на дверях была прикреплена кружка-копилка, и посетители опускали в неё деньги — кто сколько захочет. По воле художника эти средства поступали в Феодосийское благотворительное общество и распределялись среди самых бедных горожан. В своём духовном завещании Айвазовский написал:

По воле Айвазовского «заведывание галереей должно было быть возложено на достойнейшего из его внуков или правнуков». Но все пошло не так, как предполагал Иван Константинович. Должность директора галереи не привлекла ни одного из его внуков-художников. А.Э. Ганзен и К.К. Арцеулов жили в Петербурге и Москве и не помышляли о переезде в Феодосию. М.П. Латри хотя и жил в тридцати километрах от города, был так обременен своими многочисленными занятиями, что явно тяготился директорством и просил городскую управу освободить его от этих, не очень сложных в те годы обязанностей. Через два года аналогичное заявление в городскую управу поступило от зятя Айвазовского Н. Лампси. О непорядках в галерее и просьбе освободить его от заведования ею писал и член управы Ф. Дуранте (1907 г.).

В доме И. К. Айвазовского в честь прибытия французского миноносца "Leger" собрались: Луи Бертрен (второй слева), капитан миноносца, предводитель уездного феодосийского дворянства Н. М. Лампси, городской голова Л.А. Дуранте, старшие офицеры миноносца "Leger". Фотография от 4 (16) июня 1898 года на балконе дома И.К. Айвазовского. Источник: https://pastvu.com/p/1550721

Галерея и после смерти Ивана Константиновича продолжала существовать на основе сложившихся «семейных традиций». Единственным «официальным лицом», получающим жалованье от городской управы, был сторож Фома Игнатьевич Дорменко (1874 - 1944), который до этого был рабочим в экономии Айвазовского. Из воспоминаний Виктора Александровича Ровицкого; его прадед, Франц Ксаверий Любич-Ровицкий, был городским головой города Старый Крым и предводителем дворянства Феодосии:

Никакой бухгалтерии не велось, так как вход в галерею был бесплатным. Посетители по своему усмотрению могли опустить монету в кружку, укрепленную на дверях. Эти средства поступали в «Феодосийское благотворительное общество» и предназначались для помощи бедным. Извлечение из книги Барсамов Н. С., Барсамова С. А. Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского : К 75-летию со дня основания. - Симферополь : Крымиздат, 1955. - С. 121-122:

«Феодосия в лунную ночь. Вид с балкона дома Айвазовского на море», 1881 г. Источник: https://мой-музей.рф/museums/tpost/xnbc8bnhj1-peizazh-s-avtoportretom-feodosiya-v-lunn С 1900 по 1917 гг. заведующие часто менялись, общего руководства галереей по существу не было. К тому же, средства, выделяемые городской управой на ее содержание, были ничтожно малы. Так, в 1915 г. они составляли всего 589 рублей, из которых 389 рублей предназначались на наем сторожа, 100 – на отопление, 100 – на необходимые расходы. Вся работа по изучению наследия И. К. Айвазовского свелась в те годы к выпуску небольшого каталога-листовки, где были лишь перечислены названия находившихся в галерее картин знаменитого мариниста. Собрание совершенно не пополнялось; на стенах выставочного зала висели одни и те же произведения – полотна, подаренные художником городу. Осенью 1914 г. (когда уже шла первая мировая война), в связи с угрозой бомбардировки города с моря, картины Айвазовского были перевезены в Симферополь, где они хранились в здании Офицерского собрания. В марте 1918 года, с установлением Советской власти в Крыму, встал вопрос о возвращении картин Айвазовского в Феодосию. По распоряжению матроса Федорова — феодосийского комиссара Черноморского революционного отряда, для перевозки картин был предоставлен специальный вагон. Но открыть галерею в 1918 году не удалось. Началась Гражданская война. Картины были сложены в большом сарае во дворе галереи и замаскированы досками. Здание Картинной галереи в этот период нередко использовалось для постоя воинских частей. В одной из газетных заметок 1918 г. сообщалось, что постояльцами – германскими солдатами – «в галерее Айвазовского вырублены рамы окон и порублены на щепки скамьи». С 1917 по 1920 год власть в городе менялась три раза. Когда Крым в 1918 году был оккупирован немецкой армией, местные власти решили открыть галерею. Картины были извлечены из сарая, повешены на стены. Местная газета (19 июля 1918 г., № 320) объявила об открытии галереи. Но вскоре германские войска были изгнаны из Крыма, и городская управа накануне прихода советских войск распорядилась опять спрятать картины в сарай. После окончательного установления советской власти в 1920 году, когда было решено открыть галерею, кто-то распустил слух, что картины вывезли из Феодосии в неизвестном направлении. Годы были трудные, и вопрос о галерее был временно отложен. Так длилось два года, пока сотрудники уголовного розыска и ЧК случайно не обнаружили исчезнувшие картины. Акт об этом подписала, наряду с должностными лицами, и феодосийская подпольщица-большевичка Е. Д. Карницкая. Лица, повинные в укрывательстве государственного имущества, были привлечены к судебной ответственности, но в связи с амнистией осуждены условно. Расследование по этому вопросу тянулось длительное время — с января 1921 года по сентябрь 1922 года. В архиве галереи хранится шесть различных актов, составленных за это время. 14 декабря 1922 года вновь была открыта уже национализированная картинная галерея, экспозиция которой, как и прежде, помещалась в одном зале и состояла из 49 картин. Этому предшествовали правительственные постановления Советской власти об охране художественных ценностей. 11 августа 1921 г. Крымский ревком объявил дом Айвазовского с картинной галереей собственностью республики. Художественное наследие мариниста перешло в ведение Крымского отдела народного образования, в котором был создан специальный подотдел по делам музеев и охраны памятников старины и искусств. Сохранилась выписка из протокола № 28 заседания полномочной комиссии СНК по делам Крыма от 26 июля 1921 года:

Охранные грамоты были выданы также на мастерские К.Ф. Богаевского и М.А. Волошина и на квартиру А.Н. Айвазовской. В первые послереволюционные годы в помещениях, предназначавшихся при жизни Айвазовского для гостей, поселился композитор А. А. Спендиаров. Он был в родстве с Айвазовским. Но не только это сближало их семьи. Известно, что Айвазовский очень любил музыку Спендиарова, построенную на восточных национальных мелодиях. Спендиаров и в те трудные годы продолжал заниматься композицией, музицируя в комнатах верхнего этажа дома Айвазовского. Он заканчивал работу над оперой «Алмаст». В 1921 году при галерее были открыты художественно-творческие мастерские, в 1922‑м — художественная народная студия. Феодосийские мастерские со временем предполагалось реорганизовать в Крымский художественный техникум. А в студии были классы общего рисования, живописи, перспективы, истории искусств и пластической анатомии. Здесь обучались красноармейцы, дети рабочих и подмастерья плакатных мастерских. Кроме того, в здании галереи в 1921 году открылась детская музыкальная школа, в которой учились 180 детей.

Герасим Афанасьевич Магула родился в 1873 году. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у В. Серова Примыкал к кругу художников общества «Мир искусства»; известен его акварельный портрет М. Волошиной, карандашные рисунки-эскизы на обложках журналов из библиотеки галереи Айвазовского. В 1910-х годах был сотрудником газеты «Новое время» и журнала «Лукоморье»: большинство его статей посвящено обзорам современной художественной жизни России. Член объединения Мир искусства. С 1920 года жил в Феодосии. В ноябре 1920 года возглавил Феодосийскую секцию КрымОХРИСА (Общества охраны памятников искусства), которая, в частности, производила учёт художественных ценностей Феодосийского уезда; среди её сотрудников были художники Максимилиан Александрович Волошин и Людвиг Лукич Квятковский (1896—1977). В 1922—1923 годах был директором картинной галереи имени И. К. Айвазовского. Умер в сентябре 1923 года от инсульта после конфликта с городскими властями по поводу деятельности музея.

Группа сотрудников газеты «Новое Время». В центре первого ряда — М. А. Суворин. Цветным карандашом выделен Г. А. Магула. Источник фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Novoye_Vremya's_staff.jpeg?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera

В 1922 г. галерея Айвазовского была включена в сеть государственных музеев страны. В ее помещениях произвели ремонт, и 17 декабря, после восьмилетнего перерыва, она вновь приняла посетителей. В 1923 г. её директором стал Н. С. Барсамов (1892-1978). Следующие пол века истории галереи были связаны с именем этого выдающегося человека, автора самого полного исследования жизни и творчества маэстро, одаренного педагога и талантливого художника. Начиная с 1925 года, в Феодосийской картинной галерее регулярно устраивались выставки.

Знаменитый памятник Айвазовскому возле картинной галереи, «позирующий» на всех видовых открытках Феодосии, появился там 1 мая 1930 года. До революции в штате галереи не было ни экскурсоводов, ни научных работников. Продавалась листовка типа театральных программ того времени, в которой указывались наименования картин, но не было хотя бы самых общих сведений о жизни и творчестве Айвазовского, о галерее, о наиболее значительных картинах. Просветительская деятельность галереи сводилась к минимуму. Еще при жизни Айвазовского были опубликованы автобиографические воспоминания художника в малораспространенном журнале «Русская старина». После его смерти, в 1901 году, издатель Ф. Булгаков выпустил монографию-альбом, составленную H. Н. Кузьминым по материалам автобиографии. О творчестве Айвазовского при его жизни было написано много статей в газетах. Но они печатались далеко от Феодосии и не способствовали популяризации картинной галереи. В 1917 году, в связи со столетием рождения мариниста, в Феодосии впервые вышла брошюра «И. К. Айвазовскому», составленная журналистом В.Д. Гейманом. Но и ее содержание было мало связано с коллекциями галереи. После Октябрьской революции в галерею стали приходить экскурсии школьников и рабочих местных предприятий, краснофлотцев. Впервые начали работать экскурсоводы, которые сообщали сведения о жизни Айвазовского и поясняли содержание картин. Чтобы облегчить им знакомство с картинами, в 1926 году в Феодосии была выпущена первая в советское время брошюра «И. К. Айвазовский и Феодосийская галерея». В ней сообщались краткие сведения об Айвазовском и галерее, был приложен каталог выставленных картин. Брюшюра имела скромный вид, в ней не было ни одной иллюстрации, однако выглядела она опрятно, была набрана хорошим шрифтом и отпечатана на хорошей бумаге. В 1926 году был издан первый путеводитель по галерее. Его тиража едва хватило на один год. В следующем, 1927 году мы выпустили брошюру «Феодосийская картинная галерея — очаг живописной культуры в Крыму». Она содержала сведения о картинах галереи. В течение года разошелся весь тираж и этой брошюры, так что в 1928 году была издана третья книжечка — «Художники Феодосии — И.К. Айвазовский, А.Ф. Лагорио, А.И. Фесслер, К.Ф. Богаевский, М.А. Волошин, М.П. Латри». Она впервые ставила вопрос об организации в Феодосии такого художественного музея, коллекции которого знакомили бы посетителей с живописью художников-феодосийцев. В брошюре рассказывалось о том, почему в экспозицию включены картины ограниченного круга художников — учеников Айвазовского и художников, чье творчество связано с изображением природы Крыма и Черного моря. Были даны шесть кратких очерков о жизни и творчестве шести феодосийских художников и дан краткий каталог их картин. В 1930 году была издана первая в советское время монография об И. К. Айвазовском. В самые трудные годы, когда не было бумаги в Феодосийской типографии (1934 г.), Картинная галерея выпустила путеводитель по галерее на грубой серой оберточной бумаге. И что показательно — не слышали ни одной жалобы на низкое качество бумаги и примитивное оформление путеводителя. Потребность в литературе об Айвазовском была настолько велика, что весь тираж вскоре полностью разошелся. В галерее остался только один экземпляр путеводителя 1934 года, который хранится как реликвия.

1939 год. Коллегия ОГПУ в картинной галерее. Источник: https://pastvu.com/p/2043626 Перед Великой Отечественной войной благодаря деятельности Н. С. Барсамова и других сотрудников галереи собрание картин И. К. Айвазовского увеличилось почти в пять раз. Многие работы поступили из Центрального музейного фонда и некоторых музеев страны. 30 сентября 1941 года, когда прорвавшийся на Арабатскую стрелку враг оказался в 25—30 километрах от Феодосии, было принято решение о немедленной эвакуации картин из города. Весной 1944 года Крым был освобожден от фашистов. 5 ноября 1944 года картины в полной сохранности вернулись в Феодосию. 26 мая 1944 года газета Известия Советов депутатов трудящихся СССР опубликовала статью специального корреспондента В. Белявского. Он познакомился с Ф. И. Дорменко и П. В. Даниловым сразу после освобождения города, а живые свидетели той эпохи рассказали, как они спасали сокровища галереи и как начали восстанавливать музей:

Газета «Правда» 13 декабря 1944 года напечатала сообщение: «Феодосия, 12 (ТАСС). Единственное по полноте собрание картин великого русского мариниста Айвазовского возвращено на родину художника в Феодосию. В начале войны картины были вывезены в Краснодар, затем в Ереван. После капитальных восстановительных работ в Феодосийской галерее, разрушенной немецкими оккупантами, картины будут вновь выставлены для широкого обозрения». Подобное же сообщение напечатала газета «Известия» (17 ноября 1944 года). О том, что представляло собой здание галереи после черных дней гитлеровской оккупации, рассказали Николай Степанович и Софья Александровна Барсамовы:

1945. Источник: https://pastvu.com/p/1476432 Из воспоминаний Н. С. Барсамова:

Уже к весне 1945 года большая часть залов была отремонтирована. В мае 1945-го открылась выставка произведений И. К. Айвазовского, приуроченная к 45-летию со дня его смерти. На ней экспонировались 152 работы мариниста. 2 мая 1946 года галерея была полностью восстановлена. После пятилетнего перерыва все ее залы вновь открылись для посетителей. В первый послевоенный год значительно увеличилось количество живописных и графических произведений в собрании Феодосийской галереи. В ее фонды поступило 583 работы.

Улица Галерейная. 1960-е гг. Вход в галерею. Источник: https://pastvu.com/p/1972334 В результате розысков из Симферополя сразу поступило 180 работ К. Ф. Богаевского. Это были картины из мастерской художника, которые немецко-фашистские захватчики не успели вывезти в Германию. Некоторые граждане Феодосии сами приносили в галерею картины, часть которых была приобретена. Несколько картин поступило из Феодосийского краеведческого музея, Комитет искусств РСФСР передал галерее папку с 60 рисунками И. К. Айвазовского. Часть работ К. Ф. Богаевского, вывезенных из феодосийской мастерской в Германию, была возвращена после окончания войны в Симферопольский краеведческий музей, а оттуда они поступили в Феодосийскую галерею. Тогда же был оборудован и открыт при галерее лекторий на 120 мест. В лектории читаются лекции о русском изобразительном искусстве, о жизни и творческом пути Айвазовского. Их по нескольку раз в месяц читают для отдыхающих в феодосийских санаториях, что значительно расширяет популяризаторскую работу галереи. В 1947 году в галерее открылся мемориальный отдел, в котором выставлены подлинные документы и копии с документов, имеющих отношение к жизни и творческой деятельности Айвазовского и к работе картинной галереи за все время ее существования. Этот отдел, материалы которого в иных условиях могли бы составить экспозицию отдельного мемориально-бытового музея, в Феодосийской галерее служит вводным отделом. Таким образом, была создана цельная по замыслу экспозиция, отражающая состояние изобразительного искусства в Крыму за сто лет (с начала XIX до начала XX века).

1984 год. Картинная галерея. Фото Р. Якименко. Источник: https://pastvu.com/p/1300176

1988-1989. Главный выставочный зал. Фото. В. Крымчак. Источник: https://pastvu.com/p/1300180 В настоящее время собрание галереи – это уникальный комплекс произведений живописи, графики, архивных документов и фотодокументов, мемориальных вещей и предметов декоративно-прикладного искусства – всего более 13 тысяч экспонатов. Основу собрания составляют произведения И.К. Айвазовского (416 работ живописи и графики). Представлены также произведения маринистов XIX века, учеников и внуков И.К.Айвазовского, западноевропейских маринистов ХVII – ХIХ вв., художников Юго-Восточного Крыма – Л. Ф. Лагорио, М. П. Латри, К. Ф. Богаевского, М. А. Волошина, Н. С. Барсамова, современных художников. Экспозиция располагается в 2-х зданиях – уникальных памятниках архитектуры ХIХ века – в доме И.К. Айвазовского и особняке его сестры. Книги и статьи1. Айвазовский : документы и материалы / сост.: канд. искусствоведения М. С. Саргсян, Г. Г. Арутюнян, Г. М. Шатирян ; под ред. проф. З. Г. Башинджагяна ; Архивное упр. при Совете Министров Арм. ССР. Центр. гос. ист. архив Арм. ССР. - Ереван : Айастан, 1967. - 406 с., 14 л. ил. : факс.; 20 см. Уникальное издание документов, писем И. Айвазовского, его автографы и фотографии. |

|

|

| Всего комментариев: 0 | |