14:12 Как Булгаков стал сатириком своей эпохи |

Как Булгаков стал сатириком своей эпохи

В конце 1921 года Михаил Булгаков без денег, без вещей приехал в Москву, чтобы остаться в ней навсегда. В Москве долго мучился, чтобы поддерживать существование, служил репортером и фельетонистом в газетах. Пять первых лет московской жизни М. Булгакова (1921 —1925) оказались на редкость плодотворными. Написаны и опубликованы роман «Белая гвардия», серия сатирических повестей и рассказов, множество фельетонов. 20 апреля 1925 г. известный в литературных кругах тогдашней Москвы партийный деятель и руководитель издательства «Недра» А. С. Ангарский в ответ на восторженное письмо М. Волошина о «Белой гвардии» писал: «Булгаков прочел Ваш отзыв о нем и был весьма польщен. Я не согласен с Вами в оценке его романа: роман слаб, а сатирические рассказы хороши, но проводить их сквозь цензуру очень трудно».

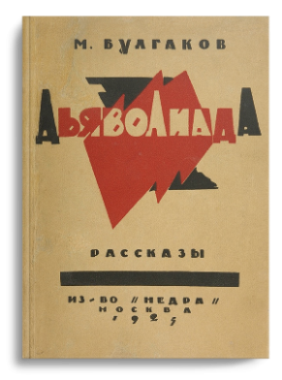

Сатирических повестей в литературном наследии Михаила Афанасьевича Булгакова три, и создавались они с 1923 по 1925 год, образовав своего рода трилогию в жанре фантастики, гротеска, сатиры, цирковой буффонады. «Дьяволиада» стала первым произведением Михаила Афанасьевича Булгакова в жанре фантастики и фантасмагории. Вслед за "Дьяволиадой" появилась повесть "Роковые яйца", написанная в 1924 году и опубликованная год спустя в журнале «Недра», а затем – в сборнике писателя «Дьяволиада». Повесть «Собачье сердце» Булгаков начал писать в 1925 году. На рукописи стоит авторская дата: январь-март 1925 года. Изначально повесть была предназначена для журнала «Недра», где ранее были опубликованы «Дьяволиада» и «Роковые яйца». Булгаков, Михаил Афанасьевич. Дьяволиада : рассказы. — Москва : Недра, 1925. — 160 с. В июле 1925 года Булгаков дарил друзьям сборник повестей и рассказов «Дьяволиада», а ранней осенью уже читал в «Известиях» статью Л. Авербаха (литературный критик, прототип булгаковского Берлиоза из романа "Мастер и Маргарита"), который, минуя рассуждения о художественной ценности книги, прямо обращался к цензурным органам, обвиняя их в бездействии и идеологическом просчете. Когда закрыли Российскую ассоциацию пролетарских писателей (РАПП), которую Авербах возглавлял, Сталин сказал с трибуны: «Вот тут этот был — как его? — Авербах, да. Сначала он был необходим, а потом стал проклятьем литературы».

Рукописей и корректур "Роковых яиц" не сохранилось. В архиве Российской государственной библиотеки существует лишь текст повести, составленный из машинописи и оттиска из "Недр", с датой, проставленной автором: "1924, октябрь". «Роковые яйца» вышли в свет в феврале 1925 года, а в мае журнал «Красная панорама» (в номерах 19–22 и 24-м) публиковал журнальный, сокращенный вариант повести, до № 22 под названием «Луч жизни».

Речь шла о «Роковых яйцах». Зайцев рассказывает: «Прочитав повесть, я передал рукопись В. В. Вересаеву <...> Вересаев пришел в полный восторг от прочитанного». Повесть была принята для напечатания в следующем же номере альманаха.

30 января 1926 года был даже заключен договор с Камерным театром — на пьесу по сюжету «Роковых яиц». Но дальнейшее «похолодание» общественной атмосферы, конфискация сборника, куда вошла и эта повесть, идеологическая борьба, разыгравшаяся вокруг «Дней Турбиных» и «Зойкиной квартиры», — все это сделало выполнение договора невозможным. В отличие от «Дьяволиады», вторая повесть Булгакова была встречена с большим вниманием, она обсуждалась как в «закрытых», частных письмах профессиональных писателей, так и на страницах широкой печати. Любопытно при этом отметить, что литераторами (за исключением В. Шкловского) повесть оценивалась весьма высоко, в печати же голоса критиков разделились. Горький в письме к М. Л. Слонимскому от 8 мая 1925 года писал:

А в письме к М. Ф. Андреевой советовал:

Источником и фоном для фантастических, но с большой дозой реализма, действий в этих повестях послужили факты тогдашнего московского быта периода НЭПа. Повесть «Роковые яйца» можно считать настоящей научной фантастикой. Как и в "Дьяволиаде", здесь также указаны точные даты, адреса, фамилии, хотя случается уже совсем почти неправдоподобная история. Но автор приводит настолько убедительные аргументы, оперирует такой массой деталей и живых примет времени, что этой истории поверили американские газеты и напечатали своего рода репортаж о страшных событиях в далекой России, как о реально происшедшем. Это очень позабавило бывшего там тогда В. Маяковского.

Писатель Всеволод Иванов в своих воспоминаниях писал, что вдова Волошина Мария Степановна впоследствии утверждала, будто Максимилиан Александрович вырезал заметку о Карадагском змее из феодосийской газеты и послал её в Москву Михаилу Булгакову. В 1921 году этот мифический змей якобы объявился у подножия Кара-Дага и даже выполз на коктебельский пляж. Чтобы поймать и обезвредить чудовище, в Коктебель отправили роту красноармейцев. Змея они не поймали (и даже не увидели), но заметка о происшествии была опубликована в местной газете. Присылал ли заметку Волошин Булгакову, сказать сложно. Но вот что остаётся неоспоримым фактом: прибыв по приглашению Волошина в Коктебель в июне 1925 года, Булгаков в первый же вечер после приезда читал хозяевам и гостям волошинского дома именно «Роковые яйца» – повесть только что опубликовали в альманахе «Недра». Первоначальное название – «Луч жизни» – Булгаков изменил уже во время публикации рассказа, сюжет которого развивается в 1928 году. Гениальный ученый-биолог профессор Персиков открывает ускоряющий развитие всего живого магический и таинственный красный луч — «луч жизни». Он хочет продолжить свои исследования, но невежественный, хоть и начальственный, Рокк овладевает этим изобретением и вызывает к жизни чудовищное количество змей и крокодилов, уничтоживших все вокруг себя (здесь действие происходит на знакомой Булгакову Смоленщине и в Шереметеве-Высоком) и идущих походом на Москву. В столице паника, эвакуация, организовывается оборона, но происходят и беспорядки, во время которых толпа обезумевших обывателей убивает профессора и громит его лабораторию. Кажется, победа гадов неминуема, но внезапные холода в августе («морозный бог на машине») их уничтожает, и вскоре все приходит в норму. В «Роковых яйцах» Булгаков затрагивает важную для своего времени тему «преображения действительности» и ускорения её развития. В основу сюжета он положил фантастическое изобретение профессора Персикова — «красный луч», который, как предполагается, многократно усиливает жизнедеятельность организмов. Однако в повести этот «луч» превращается в «луч смерти». Это фантастическое допущение позволяет Булгакову показать абсурдность и иррационализм «построенного» мира.

Редактор «Недр» Николай Семенович Ангарский (Клестов) (1873—1941) торопил Булгакова с созданием «Собачьего сердца», рассчитывая, что повесть будет иметь не меньший успех среди читающей публики, чем «Роковые яйца». Повесть «Собачье сердце» была написала довольно быстро. Понадобилась первая четверть 1925 года – с января по март Булгаков создавал эту историю, а затем редактировал ее. «Собачье сердце» было написано в разгар периода НЭПа. Это история о профессоре Преображенском, который в 1924 году провел рискованный эксперимент, в результате которого собака была превращена в человека.

При жизни М.А. Булгакова повесть не издавалась. Об истории возникновения замысла «Собачьего сердца» ничего не известно. 15 февраля 1925 года М.А. Булгаков читал рукопись «Собачьего сердца» Н.С. Ангарскому-Клестову, редактору журнала «Недра», у него дома. 7 марта авторское чтение первой части «Собачьего сердца» на «Никитинских субботниках», а 21 марта — второй части. На этих чтениях присутствовал агент ОГПУ, который подробно изложил содержание повести в донесениях от 9 и 24 марта 1925 года. 2 мая 1925 года Булгаков получает письмо от заведующего редакцией журнала «Недра» Б.Л. Леонтьева, в котором говорится, что «рукопись цензура еще задерживает». Летом 1925 года Н.С. Ангарский-Клестов предпринял вторую попытку опубликовать «Собачье сердце» и обратился за содействием к Л. Б. Каменеву, но уже 11 сентября получил ответ:

«Собачье сердце» не было опубликовано, но автор неоднократно читал его на разных литературных вечерах, в том числе в кружке поэтов П.Н. Зайцева и «Зеленой лампе». Содержание повести было известно многим лицам, причастным к литературным кругам Москвы и - не только. 2 марта 1926 года МХАТ заключил с М.А. Булгаковым договор о переделке повести в пьесу и о постановке ее на сцене театра. Цензурный запрет «Собачьего сердца», а также обыск 7 мая 1926 года на квартире писателя и конфискация двух машинописей повести расстроили эти планы. 19 апреля 1927 года договор с МХАТом был расторгнут. 6 марта 1926 года Н.С. Ангарский-Клестов вновь через секретаря редакции Б.Л. Леонтьева обращается к М.А. Булгакову со следующим предложением:

К сожалению, и эта попытка издать повесть не увенчалась успехом. На допросе в ОГПУ 22 сентября 1926 года М.А. Булгаков сказал:

Всего было три редакции – рукописи были изъяты при аресте писателя летом в 1926 году и возвращены автору спустя три года после ходатайства Максима Горького. Считается, что текст изъяли потому, что сотрудники НКВД узнали в пациентах Преображенского нескольких влиятельных и известных персон того времени. Наиболее распространенное политическое толкование повести относит ее к самой идее «русской революции», «пробуждения» социального сознания пролетариата. Шариков традиционно воспринимается как аллегорический образ люмпен-пролетариата, неожиданно для себя получившего большое количество прав и свобод, но быстро обнаружившего эгоистические интересы и способность предавать и уничтожать как себе подобных (бывший бездомный пес, обретя человеческий облик, поднимается по социальной лестнице, уничтожая других бездомных животных), так и тех, кто наделил их этими правами.

Считается, что у профессора Преображенского было несколько прототипов: дядя писателя - врач-гинеколог Николай Покровский, хирург Сергей Воронов, врач Алексей Замков, биолог Илья Иванов, психиатр и невропатолог Владимир Бехтерев, физиолог Иван Павлов. Первая жена Булгакова, Татьяна Лаппа, намекает в мемуарах, что все же воплощением знаменитого профессора стал Покровский, а идеи, которые он излагает, принадлежат самому писателю. Есть версия и о том, что прототипом профессора стал французский врач и ученый Шарль Броун-Секар, который в 1890-х ставил эксперименты на животных и в возрасте 70 лет на собственном примере показал чудодейственное свойство омолаживающих инъекций (впрочем, эффект был временным, организм экспериментатора угас спустя пять лет).

В марте 1926 года МХАТ заключил с Михаилом Булгаковым договор на пьесу «Собачье сердце», которую Булгаков пообещал представить к 1 сентября. Однако повесть так и не была опубликована при жизни писателя. Ее постановка так и не была осуществлена, договор с МХАТом в связи с цензурным запретом повести, был расторгнут 19 апреля 1927 года.

1927–1928 годы были последними в литературной судьбе Булгакова, когда его произведения сколько-нибудь подробно освещались прессой. Дальше наступило молчание, и лишь фамилия опального писателя изредка мелькала в перечне «подкулачников в литературе» либо «классовых врагов в драматургии». Вполне вероятно, что именно статьи 1925–1927 годов, многочисленные, обильные, уничтожающие и прозу, и спектакли по его пьесам, — и были теми реальными источниками, которые дали Булгакову материал для последующих одиноких размышлений о своих отношениях с «официальной», огосударствленной литературой. В 1960-е годы, как и другие тексты Булгакова, повесть "Собачье сердце" в СССР широко распространялась в самиздате (хотя рукопись начала ходить по знакомым уже в 1930-х). Впервые повесть увидела свет за рубежом в 1968 году. Официальная публикация в Советском Союзе произошла в 1987 году в журнале «Знамя». Но в журнале была напечатана версия, которая в 1967 году была передана на запад без ведома вдовы писателя Елены Сергеевны. Рукопись содержала массу искажений и ошибок, и этот вариант еще долго тиражировался и публиковался в разных изданиях. В 1989 году правильная версия «Собачьего сердца» была опубликована в двухтомнике «Избранные произведения М. Булгакова». Кстати, знаменитая экранизация с Евгением Евстигнеевым в роли профессора Преображенского, снята как раз по изданию 1987 года. В глубине невероятно смешных историй «Собачье сердце» и «Роковые яйца» скрыты трагизм и грустные размышления о человеческих недостатках, об ответственности ученого и науки и страшной силе самодовольного невежества. Герои Булгакова потрясают не только своей тупостью, серостью, бездуховностью. Люди ограниченные очень часто имеют необоснованные амбиции. Это люди с большой претензией, и масштаб их амбиций огромен. Темы вечные, не утратившие своего значения и сегодня. Иллюстрации Анатолия Зиновьевича Иткина — заслуженного художника России, графика, автора предисловий. Создал иллюстрации к более двухстам произведениям русской и мировой классической литературы. Читайте в центральной городской библиотеке им. А. ГринаБулгаков, М. А. Малое собрание сочинений : художественная лит-ра / М. А. Булгаков. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. - 832 с. Булгаков М. А. Собрание сочинений . В 5-ти т. Т. 2 . Дьяволиада; Роковые яйца; Собачье сердце; Рассказы; Фельетоны /Редкол. : Г. Гоц , А. Караганов , В. Лакшин и др. Подгот. текст а и коммент. В. Гудковой и Л. Фиалковой. — М. : Худож . лит., 1989.—751 с. Варламов, Алексей Николаевич. Михаил Булгаков / Алексей Варламов. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Молодая гвардия, 2020. - 840, [4] с., [16] л. фот. - (Жизнь замечательных людей) Мешков, Валерий Алексеевич. Михаил Булгаков и Крым: новые страницы / В. А. Мешков. - Симферополь : Бизнес-Информ, 2011. - 160 с. : ил. Степанян, Е. Г. О Михаиле Булгакове и "собачьем сердце" : научно-популярная литература / Е. Г. Степанян. - Москва : Оклик, 2009. - 64 с. Подготовила Т. Гурьева, главный библиограф ЦГБ им. А. Грина |

|

|

| Всего комментариев: 0 | |